Из

журнала "Америка" 197? года.

В 1972 году Андрей

Вознесенский оказался первым советским поэтом,

которого избрала своим почетным членом Американская

Академия искусств и литературы. Уилльям Джей Смит, поэт, литературовед, а в прошлом - политик, принадлежит

к числу близких американских друзей Вознесенского.

Смит выпустил несколько сборников стихов; сейчас

он преподает английский язык и литературу в Холлинсовском колледже

неподалеку от Роанока (Вирджиния),

ранее он был членом законодательного собрания штата Вермонт (прочтение им в собрании

«Небольшой оды лошади Моргана» вызвало бурю аплодисментов, и эту лошадь провозгласили

эмблемой фауны Вермонта). Смит родился в Луизиане, окончил Оксфордский колледж в

Англии на стипендию Родса и в 1968 — 1969 годах занимал пост консультанта поэзии

при Библиотеке Конгресса в Вашингтоне

УИЛЛЬЯМ ДЖЕЙ СМИТ

Поэты и переводчики

По приглашению

Патриши Блейк

и Макса Хейуорда, редактировавших переводы

Вознесенского

для сборника, запланированного

издательством «Бэйсик букс компани», шесть американских поэтов — У. Х. Оден, Ричард Уилбур,

Ужин Гарриг, Стэнли Куниц,

Стэнли Мосс и я — занялись переводами стихов Вознесенского. Для этого требовалась известная

смелость. Никто из нас не знал русского языка, и тем не менее мы осмелились

(с помощью Макса Хейуорда и Патриши Блейк, конечно) взяться

за перевод одного из самых талантливых и сложных современных русских поэтов. Из всей нашей группы мне одному

следовало бы иметь некоторое понятие о русском языке.

Дело в том, что в конце Второй мировой войны я три месяца учил его в Школе иностранных языков военно-морского флота США, но в связи с окончанием войны я этот курс

преждевременно бросил. Так как мне хотелось поскорее забыть четыре года войны и все с ней связанное, я за последующие 20 лет ни разу не брал в руки русского текста и

не слушал русских пластинок. Русская литература меня, конечно, интересовала, и русскую поэзию я продолжал читать,

но всегда в переводах. Когда в 1970 году я поехал в Советский Союз, то в памяти у меня стали воскресать забытые

звуки речи, которой меня обучали хоть и недолго, но интенсивно, однако к письменности они не имели отношения.

Впрочем, через месяц я убедился, что могу следить за разговором русских и кое-что понимать. Однако как собака,

снимающая лишь привычные фразы, с которыми к ней ежедневно обращается хозяин, я мог в ответ только кивать головой, сказать же почти ничего не мог.

По приглашению

Патриши Блейк

и Макса Хейуорда, редактировавших переводы

Вознесенского

для сборника, запланированного

издательством «Бэйсик букс компани», шесть американских поэтов — У. Х. Оден, Ричард Уилбур,

Ужин Гарриг, Стэнли Куниц,

Стэнли Мосс и я — занялись переводами стихов Вознесенского. Для этого требовалась известная

смелость. Никто из нас не знал русского языка, и тем не менее мы осмелились

(с помощью Макса Хейуорда и Патриши Блейк, конечно) взяться

за перевод одного из самых талантливых и сложных современных русских поэтов. Из всей нашей группы мне одному

следовало бы иметь некоторое понятие о русском языке.

Дело в том, что в конце Второй мировой войны я три месяца учил его в Школе иностранных языков военно-морского флота США, но в связи с окончанием войны я этот курс

преждевременно бросил. Так как мне хотелось поскорее забыть четыре года войны и все с ней связанное, я за последующие 20 лет ни разу не брал в руки русского текста и

не слушал русских пластинок. Русская литература меня, конечно, интересовала, и русскую поэзию я продолжал читать,

но всегда в переводах. Когда в 1970 году я поехал в Советский Союз, то в памяти у меня стали воскресать забытые

звуки речи, которой меня обучали хоть и недолго, но интенсивно, однако к письменности они не имели отношения.

Впрочем, через месяц я убедился, что могу следить за разговором русских и кое-что понимать. Однако как собака,

снимающая лишь привычные фразы, с которыми к ней ежедневно обращается хозяин, я мог в ответ только кивать головой, сказать же почти ничего не мог.

Когда Андрей Вознесенский

как-то показал известному

старому поэту одно свое стихотворение в переводе У. Х.

Одена, тот, прочитав перевод, сказал с восхищением: «Один

безумец понял другого». И эти слова очень просто объясняют, почему стихи Вознесенского в переводе на английский имели такой успех.

Поэта должны переводить поэты

же: даже если они и не знают языка подлинника, им все же

удается передать какую-то часть его вдохновенного безумия.

«Как собрат-сотрудник,

— писал У. Х. Оден, — я в первую

очередь поражаюсь мастерством Вознесенского. Я вижу перед собой поэта, который знает, что стихотворение, помимо

всего прочего, есть словесное изделие и должно быть изготовлено так же умело и прочно, как стол или мотоцикл».

Переводчики Вознесенского старались передать ощущение

этой прочности и уменья, хотя и сознавали, что, как сказал

Оден, «метрические эффекты Вознесенского способны привести в отчаяние любого переводчика». Число слогов в

строке можно еще воспроизвести по-английски, хотя в русском стихе, видимо, более четко выражены ударения. Переводы Вознесенского на такие языки, как, скажем, французский, получаются гораздо хуже. Английского переводчика

приводит в отчаяние еще и то, что ему приходится употреблять больше слов. Об этом я не раз горевал, в особенности

при переводах небольших лирических стихотворений Вознесенского. В первый раз я догадался о лаконичности русского языка, увидев в журнале «Иностранная литература»

свое стихотворение «Какой поезд придет?» в переводе Вознесенского. Мне бросилось в глаза, что стихотворение словно съежилось в переводе, и я решил, что переводчик многое решил выбросить. Только потом я сообразил, что русская строфа обладает огромной емкостью.

Мой добрый знакомый,

тоже писатель, побывал недавно

в Будапеште, где помогал редакции одного журнала с переводами на английский. Американской студентке, приехавшей в Будапешт, мой знакомый объяснил, что венгерского

языка он не знает, и посему работа его заключается в том,

чтобы переводить с «чернового» английского на «чистовой»

английский. «Это просто чудесно, - воскликнула девушка - Как хорошо вы, должно быть, знаете оба языка!» Действительно, работая над такими сложными и запутанными

стихами, как у Вознесенского, приходится близко знакомиться с «черновым» английским и гадать, удастся ли добиться от него необходимой гладкости и ясности. И когда

требуется достигнуть такого результата побыстрее, как иной раз требовалось

от меня, то приходится ломать голову и

нервничать.

В 1971 году Вознесенский

приехал в Вашингтон, чтобы

выступить с чтением своих стихов. Библиотека Конгресса,

взявшая на себя организацию вечера, решила временно поместить поэта в гостинице «Конгрешонал», в нескольких

кварталах от Библиотеки. В «Конгрешонале» находились

правительственные учреждения, и его никак нельзя было

назвать самым привлекательным или фешенебельным отелем в Вашингтоне: то была рабочая гостиница. Туда ежедневно приезжали разные люди со всех концов страны по

поручению той или иной организации и работники обеих

политических партий. Андрея позабавило то, что рядом с

его номером разместилось бюро Национального комитета

Республиканской партии. Для самого Андрея эта гостиница

тоже стала рабочим местом.

После завтрака

мы с Андреем попробовали, как звучат

наши голоса в Библиотеке, а затем удалились в бар «Конгрешонала», чтобы там подготовить программу вечера. Бар был

почти пуст, мы уселись в полутемном углу; на стене за нами

красовалась фреска, изображавшая силуэт Нью-Йорка. Андрей быстро наметил, в каком порядке он собирается читать

свои стихи, и передал мне переводы некоторых новых стихов, сделанные американскими поэтами Лоренсом Ферлингетти и Робертом Блаем. У Андрея было одно новое стихотворение, которое он собирался прочитать, но его еще требовалось перевести на английский. Стихотворение состояло

из нескольких строчек, написанных при посещении Андреем

Калифорнийского университета в Беркли.

Меня тоска познанья

точит.

И Беркли в сердце у меня.

Его студенчество — источник

Бунтарства, света и ума.

А клёши спутницы прелестной

Вниз расширялись в темноте,

Как тени расширяясь, если

Источник света в животе.

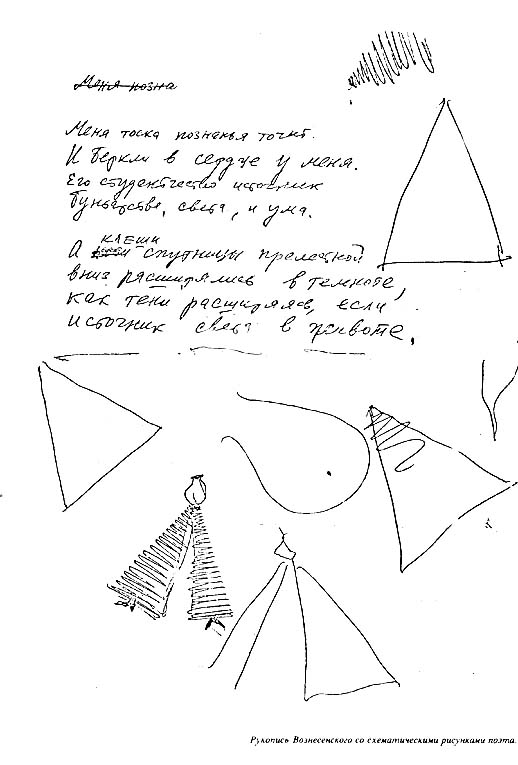

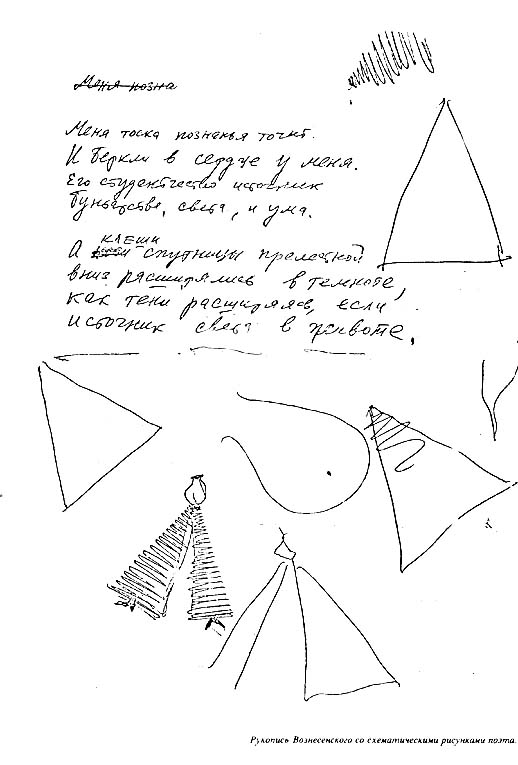

Пока я пытался

разобрать стихотворение, Андрей, видя

мои усилия, вынул из кармана авторучку (он часто прибегает к помощи зрительных образов при объяснениях) и набросал приводимые здесь рисунки на рукописи.

Он объяснял, что именно он хотел сказать, так торжественно, словно

то было не стихотворение, а философский трактат. Как

можно увидеть из моих черновиков, я тогда же предложил

такой вариант перевода:

Он объяснял, что именно он хотел сказать, так торжественно, словно

то было не стихотворение, а философский трактат. Как

можно увидеть из моих черновиков, я тогда же предложил

такой вариант перевода:

SOURCES

I came to learn,

То explore

the secrets of Berkeley,

То find in its students

the sources

Of rebellion, light, and ideas.

But I was sidetracked by а coed's bell-bottomed trousers

Which flared out as shadow would flare out

If the source of light

Were centered in her belly.

Перевод сохранял,

по крайней мере, образ. Вечером я

объяснил публике, что перевод был сделан сегодня днем наспех, за несколько минут. Стихотворение, видимо, дошло до

слушателей и понравилось им. Хорошо приняли его и через

несколько недель в Нью-Йорке в моем чтении. Вероятно, я

перевел бы его иначе, может быть даже точнее, если бы посоветовался с

каким-нибудь специалистом по русской литературе, но никогда я не почувствовал бы его так живо, как

после графических объяснений Андрея.

Во время нашей

краткой подготовки Андрей сказал, что

собирается прочитать свой перевод моего стихотворения

«Какой поезд придет?». Я ответил, что очень польщен, но

поскольку стихотворение это длинное, то, пожалуй, следует

обойтись без моего чтения этой вещи по-английски. Кто из

слушателей незнаком с этим стихотворением может всегда

прочитать его после, если пожелает. Андрей согласился. Но

в середине вечера я вдруг догадался, что он неправильно

меня понял. Когда я объявил, что сейчас Вознесенский прочитает «Какой поезд

придет?» в своем переводе на русский,

но что читать по-английски мы такую длинную вещь не будем, Андрей сурово посмотрел на меня и велел мне прочитать ее по-английски. Когда я возразил, что у меня нет с

собой этого стихотворения, он сказал, что подождет, пока я

его раздобуду. Я помчался за кулисы отыскивать сборник

с этой вещью. Непредвиденное недоразумение публике понравилось (некоторые даже были уверены, что мы заранее

его прорепетировали). Теперь, после того как я уже несколько раз выступал перед публикой вместе с Андреем, я

всегда готов к неожиданностям. Андрей — опытный чтец, и

поэтому он не любит повторяться. Он умеет оценить аудиторию и соответственно изменить, пусть незначительно, намеченную программу. Иной раз мне кажется, что между нами установилась телепатическая связь, потому что чаще всего я без предупреждения чувствую, что вот сейчас он собирается изменить порядок чтения или выпустить какое-нибудь стихотворение.

Одна строфа из

«Иронической элегии» Андрея, которая

говорит о поэтическом творчестве, может служить примером эволюции моих переводов. Вот что Андрей говорит о

себе в этой строфе:

Был крепок стих, как

рафинад.

Свистал хоккейным бомбардиром.

Я разучился рифмовать.

Не получается.

Данный мне подстрочник

передавал эти слова так:

Му verse

was strong. А solid

lump.

It swished over the ice to its goal.

1 have unlearned to rhyme.

It doesn' t come off.

Он казался мне

туманным и неточным. Мне не нравился

перевод слов «рафинад» и «свистал». Конкретного образа

не получалось. Я посоветовался с моим консультантом, и

тот предложил такой вариант:

Му verse

was solid once, like crystal sugar.

It whistled like а hockey

puck.

But I’ve forgotten how to rhyme.

It works по more.

Теперь все прояснилось:

введение слов «hockey puck» не

оставляло сомнений в том, что именно «свистело», и поскольку хоккей был упомянут,

не было необходимости говорить «по льду». И все-таки строфа казалась мне многословной и тяжеловесной, не вяжущейся с быстрым и энергичным образом.

В Вашингтоне я

разобрал это стихотворение с Андреем — опять-таки в баре гостиницы «Конгрешонал». На вопрос, что он хотел сказать первой строчкой, Андрей ответил, что главным словом в ней считает «кристальный», что

кристальный сахар — это буквальный перевод, но сахар

ужен только для рифмы, и переводить его не обязательно.

В конце концов, повозившись с этой строфой, я остановился на следующем:

Му verse was solid

— like crystal;

А hockey puck, it zinged to its

goal.

But I can' t rhyme anymore;

I’ve lost the knack.

Вот так, по-моему,

Вознесенский должен звучать по-английски.

Другим примером

моего перевода, претерпевшего много

изменений, может служить «Лодка на берегу».

Над лодкой перевернутою,

ночью,

над днищем аллюминьевым туга,

гимнастка, изгибая позвоночник,

изображает ручку утюга!

В сияньи моря северно-янтарном

хохочет, в днище впаяна, дыша,

кусачка, полукровочка, кентаврка,

ох, полулодка и полудитя...

Полуморская-полугородская,

в ней полуполоумнейший расчет,

полутоскует — как полуласкает,

полуутопит — как полуспасет.

Сейчас она стремглав

перевернется.

Полузвереныш, уплывет — вернется,

по пальцы утопая в бережок...

Ужо тебе, оживший утюжок!

Подстрочник этого стихотворения выглядел так:

On the boat,

turned-over, at night,

On the aluminum hulk, taut,

А (girl) gymnast (athlete), curving

her spine (bending double),

pretended to be the handle of а

flatiron.

In the sea's northerly-amber glitter

she laughs, soldered (welded) to the hulk, breathing,

(а pair of) pliers,

half-cast, centaur,

ah, half-boat and half-child...

Half-sea (creature),

half-city (creature),

she has а half-crazy

(demented) calculation:

(first she' s) half-sulky, then (she' s) half-friendly,

(first) half-drowns (you), then half-saves you.

Now she'll

flip over,

Half-animal, she'll swim away, and come back

sinking up to her finger tips in (the sand of?) the shore...

Just you wait,

human flatiron! lit. flatiron

that-has-come-to-life.

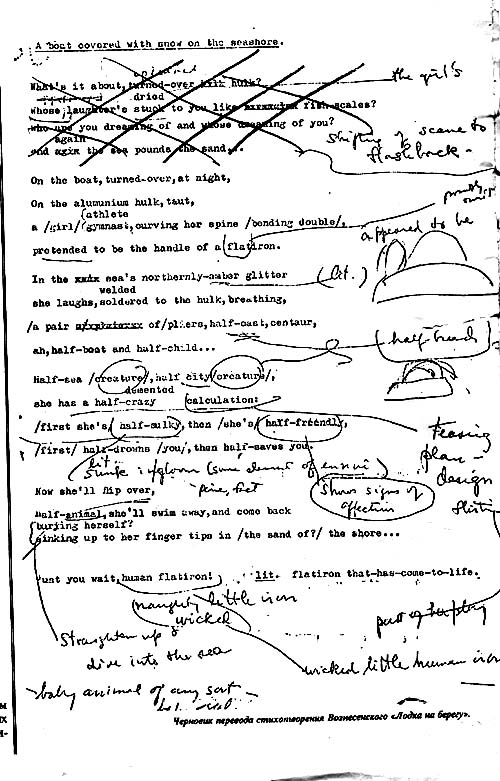

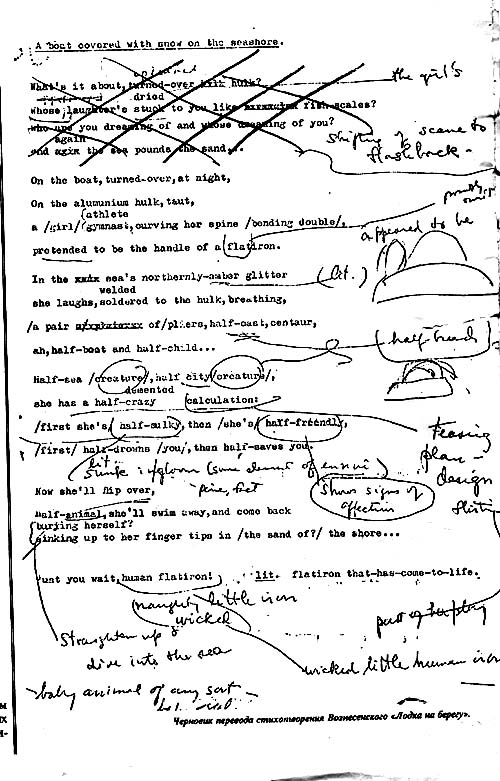

Это очаровательная,

нежная вещь, и если ее перевести

неуклюже, пропадет вся нежность, а с ней и стихотворение.

Это я понял, как только прочитал подстрочник. Стихотворение обращено к зрительному восприятию и, разбирая с

моим консультантом подстрочник, я выяснил значение не

только отдельных слов, но и общей картины. Как можно

увидеть из черновика моего перевода, я попутно даже набрасывал рисунок «утюжка», дабы убедиться в том, что я

правильно понял, вернее увидел, то, о чем говорит произведение. Мне прочитали его вслух, я

прочувствовал звучание,

оценил метрику, разобрал способы рифмовки и характер

рифм во всех деталях. Окончательный вариант моего перевода, приближающийся к метрике и схеме рифмовки подлинника, может показаться очень далеким от подстрочника,

но поэтическая интуиция подсказывает мне, что мой перевод передает дух подлинника вернее:

А ВОАТ ON ТНЕ SHORE

On the overturned boat in clear outline,

Taut, on its aluminum hull at night,

Is а gymnast

who, arching back her spine,

Becomes the handle of а flatiron.

1n the North Sea's constant amber glitter

like а pair

of pliers, this half-caste, wild,

Centaur-like creature, welded to the hull,

Is partly а boat

and partly а child.

Half spirit of the city, half spirit of the sea,

She carries on this silly flirtation:

Half-sulking at first, and then half-friendly,

Will save you and then drop you back in the ocean.

She will of а

sudden flip over and

Dart into the water, half-seal swim about;

Then return to burrow deep in the sand...

Just wait, little iron, till you' re ironed out!

Иногда при переводе

приходилось прибегать к большим

вольностям. Мне очень повезло, так как я всегда шел на них

с одобрения и разрешения автора. Вот, например, заключительная строфа «Стриптиза»:

«Вы Америка?» — спрошу,

как идиот.

Она сядет, сигаретку разомнет.

«Мальчик, — скажет,

— ах, какой у вас акцент!

Закажите мне мартини и абсент».

Я указал Андрею,

что в Америке никогда, ни в одном баре, никто — даже самая бесшабашная мастерица стриптиза -

не закажет «мартини и абсент». Соответствующий американский эквивалент — двойной мартини. Поэтому в переводе я зарифмовал этот напиток подобно тому, как автор поступил с «абсентом» в подлиннике:

"Are you America?" I'll ask like an idiot;

She'll sit down, tap her cigarette.

"Are you kidding, kiddo?" she' ll answer me.

"Better make mine а double

martini!"

Профессора-буквоеды,

знакомясь с моим переводом, обязательно указывают на эту «ошибку». Один такой буквоед

напал на мой перевод заключительных строк «Ночного

аэропорта в Нью-Йорке»:

Бруклин — дурак,

твердокаменный черт.

Памятник эры -

Аэропорт.

В моем переводе это

место выглядит так:

Brooklyn Bridge, rearing its idiot stone, cannot consort

With this monument of the era,

The airport.

В переводе совершенно

необходимо сказать не Бруклин, а

«Бруклинский мост», хотя в русском подлиннике этого не

требуется. Английский же читатель может подумать, что

поэт имеет в виду не мост, а район Нью-Йорка. Русский читатель сразу же ассоциирует «Бруклин» со стихотворением

Маяковского «Бруклинский мост», в котором этот мост

превозносится как техническое достижение современности.

Достижение это, однако, в глазах Вознесенского отступает

на второй план перед Аэропортом имени Кеннеди в Нью-Йорке. Профессор, пожелавший исправить меня, просто не

понимал, какими путями движется поэтическая мысль.

Переводчики-буквалисты

испортили не одно стихотворение Вознесенского. Вот один прелестный отрывок из поэмы

«Оза»; я много раз слышал, как Андрей читал его:

Выйду ли к парку, в

море ль плыву -

туфелек пара стоит на полу.

Левая к правой

набок припала,

их не поправят — времени мало.

В мире не топлено,

в мире ни зги,

вы еще теплые, только с ноги,

в вас от ступни потемнела

изнанка,

вытерлось золото фирменных знаков...

Красные голуби просо

клюют.

Кровь кружит голову — спать не дают!

Выйду ли к пляжу туфелек пара,

будто купальщица в море пропала.

Где ты, купальщица?

Вымыты пляжи.

Как тебе плавается? С кем тебе пляшется?..

... В мире металла,

на черной планете,

сентиментальные туфельки эти,

как перед танком

присели голубки

нежные туфельки в форме скорлупки!

В тонком исполнении

автора стихотворение это наполняется чувством, и туфельки становятся важным символом.

Вот мой перевод:

When 1 walk in the park or swim in the sea,

А pair of her shoes waits

there on the floor.

The left one leaning on the right,

Not enough time to set them straight.

The world is

pitch-black, cold and desolate.

But they are still warm, right ой her

feet.

The soles of

her feet left the insides dark,

The gold of the trademark has rubbed off.

А pair

of red doves pecking seed,

They make me dizzy, rob me of sleep.

1 see the shoes

when 1 go to the beach

Like those of а bather

drowned in the sea.

Where are you, bather? The beaches are clean.

Where are you dancing? With whom do you swim?

In а world

of metal, on а planet

of black,

Those silly shoes look to me like

Doves perched

in the path of а tank,

frail

And dainty, as delicate as eggshell.

Я пытался сохранить

размер подлинника и с помощью ассонансов как можно точнее передать рифмы подлинника,

не нарушая гармонии целого. Это же стихотворение перевел

известный американский профессор, но, цепляясь за буквальность, он произвел на свет стихотворение с избитыми,

пошлыми рифмами, приплясывающее в ритме фокстрота, то

есть для читателя совершенно нелепое. Кончается его перевод, помнится, так:

Egg-white thin sneakers, I give you my thanks!

после чего следует,

конечно, рифма «tanks».

Увы: переводчик сел в калошу, более того, он превратил туфельки в

«sneakers», то есть в

«кеды». Это совершенная бессмыслица,

разрушающая и лирику, и символику стихотворения.

Там, где Андрей

Вознесенский опирается в русском стихотворении на английские стихи, задача переводчика совершенно ясна. С ней я столкнулся при переводе остроумной и

яростной пародии на «Ворона» Эдгара По — тоже в «Озе».

Строчки Вознесенского:

В час отлива возле

чайной

я лежал в ночи печальной,

говорил друзьям об Озе и величье

бытия,

но внезапно черный

ворон

примешался к разговорам,

вспыхнув синими очами,

он сказал:

«А на фига?!»

я перевел размером американского «Ворона»:

Once upon а midnight

dreary, while, at low tide,

weak and weary,

I held forth to my friends on Oza and the glories

of

creation.

Suddenly there came а

raven, breaking up that

conversation;

Flashing eyes of fearful black,

Quoth the raven, "What the hell!"

Вот так

Эдгар По возвратился из России на родину, лишь

слегка изменившийся, а в общем вполне похожий на себя.

Переводя моего друга Андрея Вознесенского, я еще больше сблизился с ним и с его страной, хотя я почти не знаю

русского языка. «Форма не в счет, — сказал он мне однажды. — Форма должна быть ясной, бездонной, беспокойной,

словно небо, в котором только радиолокатор может уловить присутствие самолета». В переводах я и пытался сохранить эту форму — это ясное, бездонное небо, в котором

строчки могли бы парить так, как достойны парить строчки

поэта, обладающего талантом, мудростью и мужеством.

Переводя моего друга Андрея Вознесенского, я еще больше сблизился с ним и с его страной, хотя я почти не знаю

русского языка. «Форма не в счет, — сказал он мне однажды. — Форма должна быть ясной, бездонной, беспокойной,

словно небо, в котором только радиолокатор может уловить присутствие самолета». В переводах я и пытался сохранить эту форму — это ясное, бездонное небо, в котором

строчки могли бы парить так, как достойны парить строчки

поэта, обладающего талантом, мудростью и мужеством.

Комментарий

к статье Уилльяма Джея

Смита

В моем архиве сохранились листы,

вырезанные из журнала «Америка» начала 70-х

годов, точную дату и номер я установить не

смог.

Статья У. Дж.

Смита – пиршество и школа для ценителей

языка и поэзии, в особенности для тех, кто

владеет английским и русским языком. Такого

конкретного, детального описания процесса

перевода поэзии мне не приходилось

встречать. Впрочем, у самого Вознесенского

есть не менее замечательные рассуждения о

проблемах перевода во вступлении к циклу «Мой

Микеланджело».

Хочется обратить

внимание читателя на два эпизода из статьи

Смита, показывающие, что поэзия

непереводима (хотя это вовсе не означает,

что переводить нет смысла).

Эпизод первый,

строфа из «Иронической элегии», или «Не

пишется».

Был

крепок стих, как рафинад.

Свистал хоккейным бомбардиром.

Я разучился рифмовать.

Не получается.

Русский читатель

сразу обратит внимание, что последняя

строчка не зарифмована, чего у

Вознесенского никогда не бывает. И довольно

быстро поймет в чем дело: несколько

соседних строф заканчиваются рефреном «Я

деградирую». Это и есть искомая рифма.

Великолепное уплотнение содержания и

образа. Понятно, что при переводе это

совершенно исчезает, тем более, что Смит

вообще не использует рифм. Остается

загадкой, почему Смит выбрал для статьи

именно эту строфу, где речь идет именно о

рифме, но о проблеме рифмовки ничего не

сказал. Стоит предположить, что он

адресовал этот пример именно русским

читателям, которые поймут, что Вознесенский,

конечно же, не «разучился рифмовать»,

кризис не в этом. А в переводе эта «изюминка»

пропадает.

Эпизод второй,

знаменитый рефрен «А на фига?» из

«Ворона». Тоже ведь не рифмуется с «величьем

бытия». Но «бытия» слегка рифмуется с

другим словом. И по мере чтения

стихотворения это слово всё четче начинает

проявляться.

Владимир

Высоцкий в спектакле «Антимиры» для самых

непонятливых иногда делал длиннущую паузу:

Демократией

заменишь короля и холуя.

Он

сказал: «А на …

Зал взрывался.

Как это

перевести?

Георгий

Трубников

Оглавление

раздела Главная

страница

По приглашению

Патриши Блейк

и Макса Хейуорда, редактировавших переводы

Вознесенского

для сборника, запланированного

издательством «Бэйсик букс компани», шесть американских поэтов — У. Х. Оден, Ричард Уилбур,

Ужин Гарриг, Стэнли Куниц,

Стэнли Мосс и я — занялись переводами стихов Вознесенского. Для этого требовалась известная

смелость. Никто из нас не знал русского языка, и тем не менее мы осмелились

(с помощью Макса Хейуорда и Патриши Блейк, конечно) взяться

за перевод одного из самых талантливых и сложных современных русских поэтов. Из всей нашей группы мне одному

следовало бы иметь некоторое понятие о русском языке.

Дело в том, что в конце Второй мировой войны я три месяца учил его в Школе иностранных языков военно-морского флота США, но в связи с окончанием войны я этот курс

преждевременно бросил. Так как мне хотелось поскорее забыть четыре года войны и все с ней связанное, я за последующие 20 лет ни разу не брал в руки русского текста и

не слушал русских пластинок. Русская литература меня, конечно, интересовала, и русскую поэзию я продолжал читать,

но всегда в переводах. Когда в 1970 году я поехал в Советский Союз, то в памяти у меня стали воскресать забытые

звуки речи, которой меня обучали хоть и недолго, но интенсивно, однако к письменности они не имели отношения.

Впрочем, через месяц я убедился, что могу следить за разговором русских и кое-что понимать. Однако как собака,

снимающая лишь привычные фразы, с которыми к ней ежедневно обращается хозяин, я мог в ответ только кивать головой, сказать же почти ничего не мог.

По приглашению

Патриши Блейк

и Макса Хейуорда, редактировавших переводы

Вознесенского

для сборника, запланированного

издательством «Бэйсик букс компани», шесть американских поэтов — У. Х. Оден, Ричард Уилбур,

Ужин Гарриг, Стэнли Куниц,

Стэнли Мосс и я — занялись переводами стихов Вознесенского. Для этого требовалась известная

смелость. Никто из нас не знал русского языка, и тем не менее мы осмелились

(с помощью Макса Хейуорда и Патриши Блейк, конечно) взяться

за перевод одного из самых талантливых и сложных современных русских поэтов. Из всей нашей группы мне одному

следовало бы иметь некоторое понятие о русском языке.

Дело в том, что в конце Второй мировой войны я три месяца учил его в Школе иностранных языков военно-морского флота США, но в связи с окончанием войны я этот курс

преждевременно бросил. Так как мне хотелось поскорее забыть четыре года войны и все с ней связанное, я за последующие 20 лет ни разу не брал в руки русского текста и

не слушал русских пластинок. Русская литература меня, конечно, интересовала, и русскую поэзию я продолжал читать,

но всегда в переводах. Когда в 1970 году я поехал в Советский Союз, то в памяти у меня стали воскресать забытые

звуки речи, которой меня обучали хоть и недолго, но интенсивно, однако к письменности они не имели отношения.

Впрочем, через месяц я убедился, что могу следить за разговором русских и кое-что понимать. Однако как собака,

снимающая лишь привычные фразы, с которыми к ней ежедневно обращается хозяин, я мог в ответ только кивать головой, сказать же почти ничего не мог.  Он объяснял, что именно он хотел сказать, так торжественно, словно

то было не стихотворение, а философский трактат. Как

можно увидеть из моих черновиков, я тогда же предложил

такой вариант перевода:

Он объяснял, что именно он хотел сказать, так торжественно, словно

то было не стихотворение, а философский трактат. Как

можно увидеть из моих черновиков, я тогда же предложил

такой вариант перевода:

Переводя моего друга Андрея Вознесенского, я еще больше сблизился с ним и с его страной, хотя я почти не знаю

Переводя моего друга Андрея Вознесенского, я еще больше сблизился с ним и с его страной, хотя я почти не знаю